智慧园区运营管理系统:部署方案与落地实践分析

引言:部署落地是智慧园区 “从蓝图到价值” 的最后一公里

历经前文对八大核心功能的拆解,智慧园区运营管理系统的 “功能骨架” 已清晰,但实际落地中,70% 的园区仍面临 “三难” 困境:据《2024 智慧园区落地调研报告》显示,45% 的园区因盲目选择部署模式(如中小园区强行上私有云)导致成本超支 30% 以上;38% 的园区因硬件选型与功能不匹配(如用民用传感器监测工业级设备),系统上线后故障频发;52% 的园区因缺乏落地规划,功能上线后仅 30% 被实际使用,沦为 “数字花瓶”—— 某园区曾投入 200 万元部署系统,却因数据对接不畅,安防与能耗模块无法联动,最终年节能效果不足 5 万元,投资回报周期长达 40 年。

本文作为系列收官篇,将围绕 “如何科学部署、控制成本、确保落地见效” 展开,通过 “模式选型 – 硬件适配 – 成本测算 – 难点攻坚” 四步走策略,结合 “某中型园区 6 个月落地、年节能 80 万元” 的实践案例,提供可复制的部署指南,让系统真正从 “技术方案” 转化为 “运营价值”。

一、部署模式选型:按需匹配,平衡 “安全、成本、扩展性”

系统部署模式直接决定 “数据安全性、初期投入成本、后期扩展灵活性”,需根据园区规模、数据敏感程度、预算额度选择适配方案,主流分为三类:

(一)三类部署模式对比分析

| 部署模式 | 核心架构 | 适用场景 | 优势 | 劣势 | 典型案例 |

| 私有云部署 | 系统服务器、数据库均部署在园区本地机房,数据不上云 | 大型园区(占地>1000 亩)、数据敏感型园区(如政务园区、科研园区) | 数据完全自主可控,响应速度快(本地访问延迟<10ms),可定制化程度高 | 初期投入高(机房建设 + 服务器采购超 100 万元),需专人维护机房 | 某国家级高新区政务园区 |

| 混合云部署 | 核心数据(如人员信息、财务数据)存本地私有云,非敏感数据(如环境监测数据)存公有云 | 中型园区(200-1000 亩)、预算中等(50-100 万元)的产业园区 / 商业园区 | 平衡安全与成本,公有云按需付费降低初期投入,后期可灵活扩展 | 需搭建云边协同架构,数据同步需解决兼容性问题 | 某省会城市产业园区 |

| 公有云部署 | 系统全量部署在阿里云、华为云等公有云平台,园区仅需接入终端设备 | 小型园区(<200 亩)、预算有限(<50 万元)的中小型企业园区 | 初期投入极低(无需机房,年费<10 万元),运维由云厂商负责,省心省力 | 数据安全性依赖云厂商,高峰期可能存在访问延迟 | 某地级市小型科技园区 |

(二)部署模式决策逻辑

- 优先看规模:小型园区直接选公有云,大型园区必选私有云,中型园区优先混合云;

- 再看数据敏感性:涉及政务、科研、财务等敏感数据,必须保留私有云部分;

- 最后看扩展需求:未来 3 年有扩容计划(如新增楼栋、扩展功能),优先选混合云或公有云(弹性扩容更便捷)。

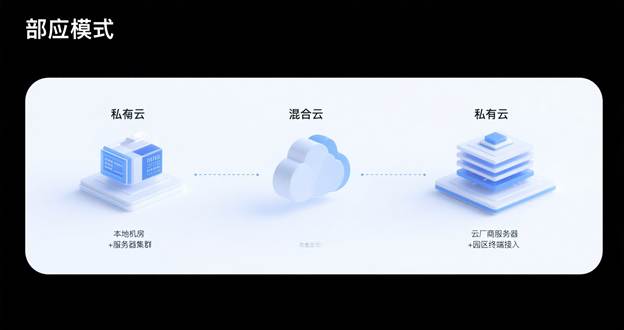

(三)部署模式架构图

图 1:三类部署模式架构图

二、硬件选型策略:“功能匹配 + 性价比优先”,避免盲目堆砌

硬件是系统落地的 “物理基础”,盲目追求高端或选用廉价产品均会导致问题:前者增加成本,后者引发故障。需按 “感知层 – 网络层 – 平台层” 分层选型,兼顾功能适配与成本控制。

(一)分层硬件选型指南

1. 感知层:按 “监测场景” 选精度

- 核心原则:民用场景选商用级,工业 / 安全场景选工业级;

- 推荐清单:

- 视频监控:普通区域用 4K 商用摄像头(单价约 800 元),围墙 / 机房等关键区域用 AI 行为分析摄像头(支持翻越识别,单价约 1500 元);

- 传感器:温湿度 / PM2.5 用商用级(精度 ±0.5℃/±5μg/m³,单价约 120 元),能耗 / 燃气泄漏用工业级(精度 ±0.5%/±3% LEL,单价约 300 元);

- 智能终端:人脸识别门禁(支持逆光识别,单价约 2000 元),车位检测器(地磁式,误报率<1%,单价约 150 元)。

2. 网络层:按 “覆盖范围” 选协议

- 核心原则:短距离高带宽用 WiFi6,长距离低功耗用 LoRa;

- 推荐清单:

- 网关:园区主干道用 LoRa 网关(覆盖半径 1-3km,单价约 3000 元),楼宇内用 WiFi6 网关(支持 100 + 设备接入,单价约 1200 元);

- 传输设备:核心链路用工业以太网交换机(千兆端口,单价约 800 元),室外用防水型 PoE 交换机(支持给摄像头供电,单价约 500 元)。

3. 平台层:按 “部署模式” 选配置

- 私有云:需部署应用服务器(2 路 CPU,32GB 内存,单价约 2 万元)、数据库服务器(同配置,双机热备确保数据安全)、存储服务器(16TB 容量,单价约 1.5 万元);

- 混合云 / 公有云:仅需部署边缘计算网关(负责本地数据预处理,单价约 5000 元),无需本地服务器。

(二)硬件选型适配表(按园区规模)

| 园区规模 | 感知层硬件(关键设备) | 网络层硬件 | 平台层硬件 | 硬件总投入(估算) |

| 小型园区(<200 亩) | 商用摄像头 20 台、商用传感器 30 个 | LoRa 网关 2 台、WiFi6 网关 3 台 | 边缘网关 1 台 | 15-20 万元 |

| 中型园区(200-1000 亩) | AI 摄像头 15 台 + 商用摄像头 50 台、工业传感器 20 个 + 商用传感器 80 个 | LoRa 网关 5 台、WiFi6 网关 8 台 | 边缘网关 2 台 + 私有云服务器 1 套(精简版) | 50-80 万元 |

| 大型园区(>1000 亩) | AI 摄像头 50 台 + 商用摄像头 100 台、工业传感器 100 个 + 商用传感器 200 个 | LoRa 网关 10 台、WiFi6 网关 20 台 | 私有云服务器集群(应用 + 数据库 + 存储) | 150-200 万元 |

(三)硬件选型层级图

图 2:硬件选型层级图

三、成本测算:全生命周期管控,避免 “隐性支出” 超预算

智慧园区系统成本并非仅 “初期投入”,后期运维、升级费用占比超 40%,需按 “全生命周期” 测算,核心分为 “初期建设成本” 与 “长期运维成本” 两类。

(一)成本构成与测算方法

1. 初期建设成本(占总成本 60%)

- 硬件采购:按前文选型表估算(如中型园区 50-80 万元);

- 软件授权:系统基础版(含安防、能耗等核心功能)约 20-30 万元,定制化功能(如专属数据驾驶舱)按需求加价,每新增 1 项约 5-10 万元;

- 实施部署:含安装调试、数据对接,按硬件 + 软件总费用的 15%-20% 计算(如硬件 + 软件 100 万元,实施费 15-20 万元);

- 机房建设(仅私有云):小型机房(50㎡)约 30-50 万元(含装修、空调、UPS 电源)。

2. 长期运维成本(年均占初期成本 10%-15%)

- 硬件运维:传感器、摄像头等设备年均故障率约 5%,运维费用按硬件总价的 5% 估算(如硬件 50 万元,年运维费 2.5 万元);

- 软件升级:每年基础升级(bug 修复、功能优化)约 5 万元,重大版本升级(如新增 AI 算法)约 10-15 万元;

- 人员成本:需配置 1 名系统管理员(月薪 8000-10000 元),私有云园区需额外配置 1 名机房运维人员(月薪 10000-12000 元)。

(二)案例测算:某中型产业园区(500 亩)

| 成本类型 | 明细项目 | 金额(万元) | 备注 |

| 初期建设成本 | 硬件采购(AI 摄像头 15 台 + 传感器 100 个 + 网关 13 台) | 65 | 含安装辅材 |

| 软件授权(基础版 + 定制化驾驶舱) | 35 | 含 3 年基础维护 | |

| 实施部署费 | 18 | 硬件 + 软件总价的 20% | |

| 边缘网关 + 精简私有云服务器 | 12 | 混合云部署,核心数据本地存 | |

| 小计 | – | 130 | – |

| 长期运维成本(年均) | 硬件运维费 | 3.25 | 硬件总价的 5% |

| 软件升级费 | 8 | 基础升级 5 万 + 局部功能优化 3 万 | |

| 人员成本(1 名系统管理员) | 10.8 | 月薪 9000 元,按 12 个月计 | |

| 小计 | – | 22.05 | – |

| 投资回报周期 | 年节能 + 效率提升收益 | 80 | 能耗降本 50 万 + 运维效率提升省 30 万 |

| 回报周期 | – | 1.6 年 | 初期投入 130 万 ÷ 年收益 80 万 |

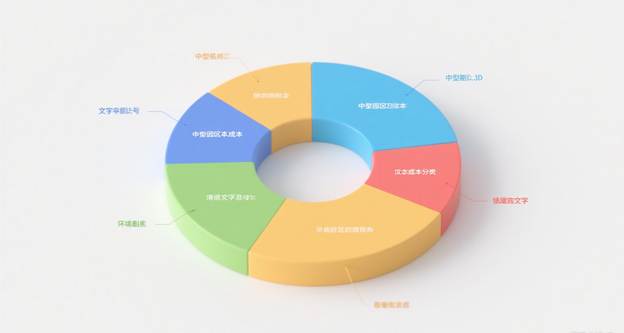

(三)成本构成饼图

图 3:中型园区成本构成饼图

四、落地难点与解决方案:攻坚 “数据、人员、效果” 三大卡点

系统落地中,“数据对接不畅”“人员不会用”“效果难验证” 是最常见的三大卡点,需针对性制定攻坚策略:

(一)难点 1:多系统数据对接不畅(发生率 70%)

- 痛点:园区原有安防、OA 等系统与新系统数据格式不兼容,导致 “数据孤岛” 依旧;

- 解决方案:

- 优先采用 “标准化 API 接口” 对接,要求新系统支持 OpenAPI、MQTT 等通用协议,兼容原有系统数据格式;

- 对无 API 的老旧系统,通过 “边缘网关” 采集数据(如读取 PLC 设备寄存器数据),再转换为标准格式;

- 设立 “数据对接专项小组”,联合新系统厂商与原有系统供应商,明确对接责任与时间节点(如 2 周内完成安防系统对接)。

(二)难点 2:运营人员操作不熟练(发生率 65%)

- 痛点:系统功能复杂,保安、运维等一线人员不会用,导致功能闲置;

- 解决方案:

- 分 “角色定制培训”:给保安培训 “安防报警查看、巡更打卡”,给运维培训 “设备故障处理、工单管理”,避免 “全功能灌输”;

- 制作 “操作手册 + 短视频教程”:将复杂操作拆解为 “3 步流程”(如 “工单处理:接单→现场处理→上传照片”),短视频时长控制在 1 分钟内;

- 设立 “1 个月陪跑期”:厂商派驻技术员现场指导,随时解决操作问题,确保人员熟练上手。

(三)难点 3:落地效果难验证(发生率 55%)

- 痛点:系统上线后,无法量化 “节能多少、效率提升多少”,难以证明价值;

- 解决方案:

- 上线前设定 “基准值”:如记录上线前 3 个月的能耗数据、工单响应时间、访客登记时长;

- 上线后按月生成 “效果报告”:对比 “基准值” 与当前数据(如能耗从 12 万度 / 月降至 8.5 万度 / 月,节能 29.2%);

- 建立 “KPI 考核机制”:将系统使用效果与运营团队绩效挂钩(如工单响应时间达标率纳入考核),倒逼功能落地。

(四)落地难点解决流程图

图 4:落地难点解决流程图

五、实践案例:某中型产业园区 6 个月落地实战

(一)园区基础情况

- 规模:占地 500 亩,含 10 栋办公楼、2 个生产车间、1 个商业配套区;

- 原有痛点:能耗高(月均 12 万度)、工单响应慢(平均 24 小时)、访客登记拥堵(高峰 30 分钟 / 人);

- 目标:年节能 50 万元 +,工单响应时间缩短至 2 小时内,访客登记时间缩短至 5 分钟内。

(二)部署落地关键步骤

- 模式选型:选择混合云部署,核心数据(人员、财务)存本地精简私有云,环境、能耗数据存公有云;

- 硬件适配:关键区域用 AI 摄像头(15 台)、工业级能耗传感器(20 个),普通区域用商用传感器(80 个),网络层部署 LoRa 网关 5 台 + WiFi6 网关 8 台;

- 数据对接:通过 API 对接原有 OA 系统,用边缘网关采集生产车间 PLC 设备数据,2 周内完成全量对接;

- 人员培训:分 3 批培训(保安 20 人、运维 15 人、行政 10 人),配套 1 分钟短视频教程,1 个月陪跑期;

- 效果验证:设定上线前 3 个月为基准期,每月生成效果报告,动态优化功能(如调整空调节能策略)。

(三)落地成效

- 成本控制:初期投入 130 万元,低于预算 15%;

- 运营提升:能耗月均降至 8.5 万度(年节能 42 万度,约 50.4 万元),工单响应时间 1.8 小时,访客登记时间 2 分钟;

- 投资回报:1.6 年收回初期投入,后续年均净收益超 80 万元。

六、总结:智慧园区部署的 “三大核心原则”

- 按需选型,拒绝盲目:不盲目追求 “高大上”,中小型园区优先混合云 / 公有云,硬件按 “关键区域工业级、普通区域商用级” 适配,控制初期成本;

- 分步落地,重视验证:先上线高频功能(如安防、能耗、访客),再扩展长尾功能(如租户社群),每步设定基准值,验证效果后再推进;

- 以人为本,强化运营:系统落地不是 “买设备、装软件”,而是通过培训让人员会用、通过考核让功能落地,最终实现 “技术为运营服务”。

至此,智慧园区运营管理系统系列文章已全部收官。从核心功能拆解到部署落地实践,我们构建了 “功能 – 架构 – 部署 – 价值” 的完整体系,希望能为园区数字化转型提供切实可行的指南,让智慧化真正从 “蓝图” 走进 “日常运营”,实现 “安全、高效、节能、便捷” 的终极目标。