智慧园区数字孪生可视化系统(二):核心技术与竞争优势——解码虚实联动“智能基因”

一、引言:技术内核是系统的 “隐形引擎”

在上一篇中,我们拆解了系统 “感知 – 数据 – 模型 – 应用” 的四层架构与五大核心功能,展现了其作为园区智治 “数字骨架” 的基础支撑。但让这套架构高效运转、功能精准落地的关键,在于背后三大硬核技术内核的驱动,以及由此衍生的四大差异化竞争优势。如果说架构与功能是 “看得见的价值”,那么技术与优势就是 “看不见的实力”—— 它们共同构成了系统的 “智能基因”,让数字孪生从 “可视化工具” 升级为 “决策大脑”。

二、三大核心技术内核:从 “虚实映射” 到 “智能决策”

技术创新是数字孪生系统的护城河。本系统深度融合多领域前沿技术,实现了从 “数据呈现” 到 “智能预判” 的本质跨越,解决了同类产品 “虚而不智、联而不通” 的痛点。

1. BIM+GIS+IoT 三重融合技术:打破 “虚实壁垒”

传统数字孪生多采用单一建模技术,导致 “宏观缺视野、微观缺细节”。本系统通过三重技术融合,构建 “全域 – 建筑 – 设备” 三级数字镜像:

- 技术协同逻辑:GIS 技术搭建园区 1:500 全域地理框架(含周边 3 公里交通、商业配套),BIM 技术实现建筑内部毫米级建模(墙体、管线、设备的尺寸精度达 ±1cm),IoT 终端通过 MQTT 协议将实时数据接入模型,形成 “静态模型 + 动态数据” 的活载体;

- 突破的行业痛点:解决了 GIS 模型 “看不清内部结构”、BIM 模型 “融不进外部环境”、IoT 数据 “挂不上三维实体” 的三重难题,实现 “点击任意设备查参数、缩放视角看全域” 的无缝体验;

- 技术参数佐证:模型加载速度<3 秒(千亩级园区),数据同步延迟<500ms,支持 10 万 + 设备数据同时接入而不卡顿。

2. AI 增强决策引擎:赋予系统 “思考能力”

如果说融合技术是 “眼睛”,AI 引擎就是 “大脑”。系统内置基于 TensorFlow 框架训练的专属算法模型,实现三大智能决策能力:

- 设备故障预测:通过 LSTM 时序神经网络分析设备运行数据(如电梯振动频率、空调电流变化),建立设备健康度模型,提前 7-15 天预判故障风险,预判准确率达 92.3%;

- 异常行为识别:基于 YOLOv8 目标检测算法分析视频流,可识别 16 类异常行为(人员越界、车辆违停、烟火预警等),识别响应时间<0.2 秒,误报率低于 3%;

- 资源优化调度:通过强化学习算法学习园区人流、能耗规律,智能调节公共区域照明(根据光照度自动开关)、空调(根据人员密度调节温度),实现 “按需供给”。

3. 分布式云原生架构:保障 “稳定可扩展”

面对园区规模扩容、功能升级的需求,传统单体架构易出现 “牵一发而动全身” 的问题。本系统采用云原生微服务架构,具备高可用、可弹性扩展的特性:

- 架构拆解:将系统拆分为数据采集、模型渲染、应用管理、安全防护等 12 个独立微服务模块,通过 Kubernetes 实现容器化部署;

- 核心优势:单模块故障自动熔断,不影响整体运行(系统可用性达 99.99%);支持按需扩展资源,新增 500 台 IoT 设备仅需 10 分钟完成接入配置;

- 部署灵活性:适配公有云(阿里云、华为云)、私有云、混合云等多种环境,中小企业可采用 “轻量版部署”(成本降低 40%),大型园区可升级为 “企业版集群”。

三、四大差异化竞争优势:重塑园区管理体验

相较于市场同类产品,本系统以 “实战价值” 为核心,形成四大独特优势,覆盖从技术落地到运营增效的全链条需求。

1. 极致可视化体验:从 “看数据” 到 “懂园区”

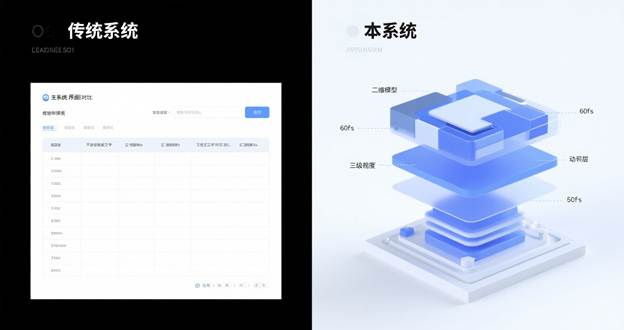

采用 WebGL+UE5(虚幻引擎)双渲染技术,打造流畅、直观的交互体验:

- 三级视角联动:支持 “鸟瞰模式(全域管控)→漫游模式(建筑巡查)→钻取模式(设备细节)” 一键切换,渲染帧率稳定在 60fps 以上;

- 数据可视化创新:叠加动态热力图(人员密度)、流向图(车流)、状态图(设备运行),例如用 “绿 – 黄 – 红” 三色实时展示变压器负载状态,让数据趋势 “一目了然”;

- 实测反馈:某园区运维人员培训周期从 7 天缩短至 2 天,因 “数据看不懂” 导致的操作失误率下降 80%。

2. 全业态适配能力:一套系统覆盖 “千园千面”

针对不同园区的差异化需求,系统采用 “基础平台 + 场景插件” 的模块化设计:

- 业态定制方案:

- 工业园区:新增 “危化品监控”“生产线能耗分析” 插件,支持可燃气体浓度实时预警与设备 OEE(综合效率)计算;

- 科技园区:集成 “企业服务中台”,实现政策推送、知识产权查询、会议室预约等功能;

- 文旅园区:开发 “客流热力预警”“智能导览” 模块,联动广播系统引导人流疏散;

- 适配效率:新增业态插件平均开发周期仅 15 天,无需重构底层架构。

3. 低代码二次开发:降低 “个性化落地” 门槛

内置低代码开发平台(LCAP),让园区运营方无需专业编码能力即可实现个性化需求:

- 可视化开发工具:提供拖拽式组件库(含图表、预警规则、界面模板等 200 + 组件),支持 “所见即所得” 配置;

- 快速集成能力:预置与 ERP、OA、CRM 等主流系统的对接接口,平均集成周期从 30 天缩短至 10 天;

- 实战案例:某产业园区通过低代码平台自行配置 “招商数据看板”,仅用 2 小时完成界面设计与数据接入。

4. 全链路安全防护:守护 “数字资产生命线”

针对园区数据(含企业机密、人员隐私、设备数据)的安全需求,构建 “端 – 网 – 云” 三重防护体系:

- 终端安全:IoT 设备采用国密 SM4 算法加密,防止数据篡改;

- 传输安全:采用 SSL/TLS 1.3 协议传输数据,关键指令需二次签名验证;

- 云端安全:通过 VPC 隔离、数据脱敏、三级权限(管理员 / 运维 / 访客)管控,核心数据每小时自动备份至异地灾备中心,满足等保三级 + 行业安全标准。

四、小结:技术与优势的协同,让智能 “落地生根”

三大核心技术内核构建了系统的 “硬实力”—— 融合技术解决 “虚实不通”,AI 引擎解决 “不会思考”,云原生架构解决 “不稳定扩展”;四大竞争优势则将硬实力转化为 “用户价值”—— 极致体验降低使用门槛,全业态适配满足多样需求,低代码开发提升落地效率,全链路安全保障数据可靠。

正是这种 “技术打底、优势落地” 的协同逻辑,让本系统不仅能实现 “园区可视化”,更能真正达成 “管理智能化、运营高效化”。在下一篇中,我们将通过工业园区、科技园区的真实落地案例,具象化展现技术与优势如何转化为实实在在的运营效益。