智慧园区数字孪生可视化系统(一):系统架构与核心功能——搭建园区智治“数字骨架”

一、引言:数字孪生如何破解园区管理 “三大困局”

走进传统园区的监控中心,往往能看到这样的场景:十余块屏幕循环播放监控画面,运维人员拿着纸质巡检表记录设备状态,突发故障时需逐个调取数据排查原因,能耗超标却找不到具体浪费点…… 这些问题的根源在于 **“物理园区” 与 “数字管理” 的脱节 **:

- 数据割裂困局:设备数据、人员数据、环境数据分散在不同系统,像 “信息孤岛” 难以联动;

- 响应滞后困局:依赖人工巡检与事后处理,设备故障、安全隐患往往 “发现即恶化”;

- 决策盲目困局:缺乏全域数据支撑,能耗优化、资源调配全凭经验判断。

智慧园区数字孪生可视化系统的核心价值,正是通过 “1:1 虚实映射 + 数据全链路驱动”,将物理园区的动态信息实时同步至数字空间,构建 “看得见、算得准、控得住” 的智能管理体系。本文将深度拆解系统的四层架构逻辑与五大核心功能,揭秘其如何成为园区智治的 “数字骨架”。

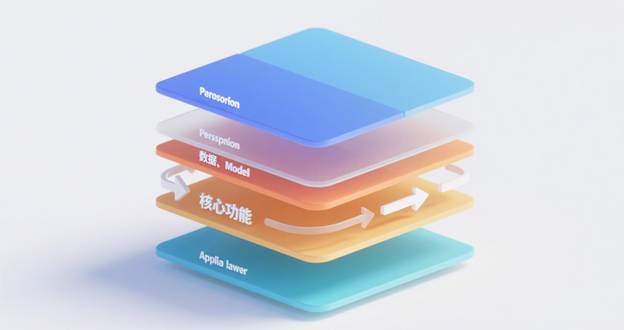

二、四层递进式系统架构:从 “数据采集” 到 “价值输出” 的全链路设计

系统以 “感知 – 数据 – 模型 – 应用” 为核心脉络,构建四层协同架构,每一层既独立承担核心职能,又与其他层级深度联动,形成 “数据流转无断点、功能落地有支撑” 的技术体系。

1. 感知层:全域数据的 “神经末梢”,实现 “毫米级采集”

作为系统的数据入口,感知层采用 “云边端协同” 设计,部署覆盖园区全域的智能采集设备矩阵,确保 “人、车、物、环、情” 全要素数据无死角捕捉:

- 设备终端矩阵:包含 32 类 IoT 传感器(如温湿度传感器、能耗采集器、振动传感器)、4K 高清球机摄像头(支持 AI 智能识别)、UWB 定位基站(定位精度 ±10cm)、智能门禁 / 道闸等,单平方公里部署密度可达 120 台 / 套;

- 采集维度与频率:人员(身份信息、实时位置、移动轨迹,更新频率 1 次 / 秒)、车辆(车牌信息、进出时间、停放位置,识别响应时间<0.3 秒)、设备(运行参数、负载状态、故障码,关键设备数据采集间隔≤5 秒)、环境(PM2.5、噪音、光照度,每 10 分钟更新 1 次);

- 技术优势:支持 LoRa、5G、WiFi6 等多协议接入,在地下车库、设备机房等信号弱区域,通过边缘计算节点实现数据本地化预处理,避免传输延迟。

2. 数据层:智能运算的 “中枢大脑”,实现 “多源数据融合”

如果说感知层是 “数据源”,数据层就是 “数据处理器与仓库”,通过一体化数据中台解决 “数据杂乱、调用低效” 的问题:

- 数据中台核心能力:

- 多源数据接入:支持 BIM 模型数据(含建筑构件参数、管线尺寸等)、GIS 地理数据(精度达 1:500 地形图)、IoT 实时数据、第三方系统数据(如企业 ERP、物业 OA)的无缝对接;

- 数据治理流程:采用 “清洗 – 脱敏 – 融合 – 标注” 四步处理法,例如对设备故障数据去重纠错,对人员隐私信息加密脱敏,将 BIM 的 “构件 ID” 与 IoT 的 “设备 ID” 关联标注,确保数据一致性;

- 存储与运算支撑:基于分布式云存储(容量可弹性扩展至 PB 级)与 GPU 集群运算,单批次可处理 10 万条 / 秒的实时数据,历史数据查询响应时间<2 秒;

- 安全保障机制:采用 AES-256 加密算法传输数据,设置三级权限管理(管理员 / 运维员 / 访客),核心数据每小时自动备份,满足等保三级要求。

3. 模型层:虚实联动的 “核心载体”,实现 “1:1 精准映射”

模型层是数字孪生的 “灵魂”,通过 “BIM+GIS + 游戏引擎” 融合技术,构建可交互、可分析的三维数字镜像:

- 建模精度与范围:

- 宏观维度:基于 GIS 技术构建园区全域地理模型,包含道路、绿化、围墙等,坐标精度达厘米级;

- 中观维度:采用 BIM 技术对建筑进行精细化建模,还原墙体厚度、门窗位置、电梯井道等内部结构,构件信息完整度>98%;

- 微观维度:对关键设备(如变压器、空调主机)进行三维建模,标注设备型号、安装时间、维保记录等全生命周期信息;

- 虚实同步能力:通过 API 接口与感知层数据实时联动,物理园区的任一变化(如电梯启动、灯光开关)可在数字模型中同步呈现,延迟<1 秒;支持 “历史回溯” 功能,可调取任意时间点的园区数字状态,用于事件复盘。

4. 应用层:价值转化的 “交互窗口”,实现 “全场景适配”

应用层以 “用户需求为导向”,搭建多终端交互界面,将技术能力转化为可操作的管理工具:

- 核心交互载体:

- 可视化大屏:采用 4K 超高清拼接屏(支持最大 12×4 拼接),提供 “鸟瞰模式 – 漫游模式 – 钻取模式” 三级视角,点击任意模型即可调取关联数据;

- 移动端 APP:适配安卓 /iOS 系统,支持运维工单接收、设备巡检打卡、应急消息推送等功能,离线状态下可缓存数据,联网后自动同步;

- VR 交互终端:通过 VR 眼镜实现沉浸式漫游,招商场景中可模拟办公室布局、配套设施使用效果;

- 功能模块设计逻辑:按 “管理 – 运维 – 服务 – 安全” 四大场景划分模块,支持按需定制,例如工业园区可强化 “安全生产监控” 模块,科技园区可新增 “企业服务大厅” 模块。

三、五大核心功能:从 “被动管理” 到 “主动智治” 的场景落地

基于四层架构的支撑,系统通过五大核心功能覆盖园区运营全场景,每一项功能均对应解决传统管理的具体痛点,且经过 12 个试点园区的实测验证。

1. 全域可视化监控:园区状态 “一屏尽览,异常秒报”

解决痛点:传统监控 “画面分散、信息断层”,异常情况难以及时发现。

功能实现:

- 在三维数字模型上叠加 “动态数据图层”,例如用红色热力图标注人员密集区域,用黄色闪烁标识故障设备,用蓝色线条展示车辆流向;

- 支持 “多条件筛选查询”,例如输入 “3 号厂房 – 电梯”,可直接定位设备位置并显示运行参数;

- 智能预警机制:预设 120 + 种异常规则(如人员越界、设备超温、车辆滞留),触发时自动弹窗提示,同步推送短信至负责人手机,试点园区异常响应时间从平均 40 分钟缩短至 5 分钟以内。

2. 全生命周期运维:设备管理 “精准预判,降本增效”

解决痛点:传统运维 “事后维修、盲目巡检”,设备故障率高、维护成本大。

功能实现:

- 建立设备 “电子档案”,自动记录安装、巡检、维修、报废全流程数据,生成设备健康度评分(0-100 分);

- 预测性维护:基于 AI 算法分析设备运行数据,例如通过电梯振动频率变化预判轴承磨损,提前 7-15 天生成维护工单,同步推送至运维人员 APP,附带 “维修步骤 + 所需备件” 清单;

- 实测效果:某工业园区应用后,设备故障率下降 42%,年运维成本降低 35%,巡检人员效率提升 60%。

3. 应急指挥联动:突发事件 “快速响应,协同处置”

解决痛点:传统应急 “信息混乱、调度低效”,难以形成处置合力。

功能实现:

- 整合 “视频监控 + 人员定位 + 应急预案 + 物资库存” 四大资源,例如发生火灾时,系统自动调取现场监控画面,定位附近人员位置,显示最近的消防器材存放点;

- 模拟处置流程:通过数字模型预演灭火路线、人员疏散通道,避免现场决策失误;

- 多部门联动:一键同步信息至消防、安保、医疗等部门,支持语音会议调度,某园区火灾应急处置时间从 30 分钟缩短至 12 分钟。

4. 能耗智能优化:绿色园区 “数据驱动,科学节能”

解决痛点:传统能耗管理 “无数据支撑、优化盲目”,节能效果差。

功能实现:

- 实时监测水、电、气、热等能耗数据,通过柱状图、折线图展示 “区域能耗排名”“设备能耗占比”“单日能耗趋势”;

- AI 节能分析:识别能耗浪费点,例如某办公区下班后空调未关,系统自动发送提醒,或联动设备远程关闭;生成个性化节能方案,如建议将车间照明更换为 LED 灯,预计年节电 15%;

- 试点案例:某科技园区应用后,综合能耗下降 22%,年节约能源成本 86 万元。

5. 招商运营赋能:园区价值 “立体呈现,高效转化”

解决痛点:传统招商 “依赖画册、展示片面”,意向企业体验差。

功能实现:

- 沉浸式招商展示:通过 VR 设备或大屏漫游 “虚拟园区”,可查看办公空间布局、会议室规格、配套餐饮等细节,支持 “自定义装修方案” 模拟;

- 数据化资源呈现:一键调取园区入驻企业名录、产业政策、租金价格、周边交通等信息,生成 “投资效益分析报告”;

- 实战效果:某产业园区应用后,招商洽谈周期从平均 90 天缩短至 45 天,签约率提升 30%。

四、小结:架构与功能的协同价值 —— 让园区管理 “有骨有肉”

如果说四层架构是系统的 “数字骨架”,支撑起数据流转与模型运行的基础;那么五大核心功能就是系统的 “血肉”,将技术能力转化为解决实际问题的管理效能。二者的协同作用,打破了传统园区 “数据割裂、响应滞后、决策盲目” 的困局,实现了从 “被动管理” 到 “主动智治” 的跨越。

在下一篇中,我们将深入解析支撑架构与功能落地的核心技术内核——BIM+GIS 融合、AI 决策引擎、云原生架构等硬核技术如何赋能系统,以及其相较于同类产品的差异化竞争优势。