超阶零碳大楼:系统场景创新,实现100%绿电自足。

在全球积极应对气候变化、大力推进可持续发展的大背景下,建筑行业的绿色转型至关重要。超阶零碳大楼的出现,为零碳建筑领域带来了全新的思路和解决方案。这座大楼不仅是一座建筑,更是一个完整的能源生态系统,通过场景创新和系统创新,实现了 100% 绿电的自给自足,形成了零碳建筑新模式。

一、场景创新:构建多元绿色能源场景

(一)光伏幕墙 —— 建筑变身 “发电站”

超阶零碳大楼摒弃了传统的屋顶加装光伏模式,大胆创新,在东西南三面采用了建筑一体化光伏玻璃幕墙 。这一举措宛如给大楼披上了一件高科技的 “发电外套”。这些光伏玻璃幕墙绝非普通玻璃,它们在保证良好透光性,不影响室内采光的同时,具备高效的太阳能转化能力,能够将太阳能直接转化为直流电 。这一创新带来了多重优势,直流电可直接就近供大楼内部使用,巧妙地避免了传统直流电转换交流电过程中产生的能量损耗 。据估算,仅此一项创新,就能为大楼提供约 25% 的绿色能源,每年减少碳排放近 500 吨 。从场景创新的角度来看,这一设计让建筑不再仅仅是能源的消耗者,而是转变为能源的生产者,在建筑的日常运行场景中,随时随地利用太阳能发电,为实现零碳目标迈出了坚实的一步 。

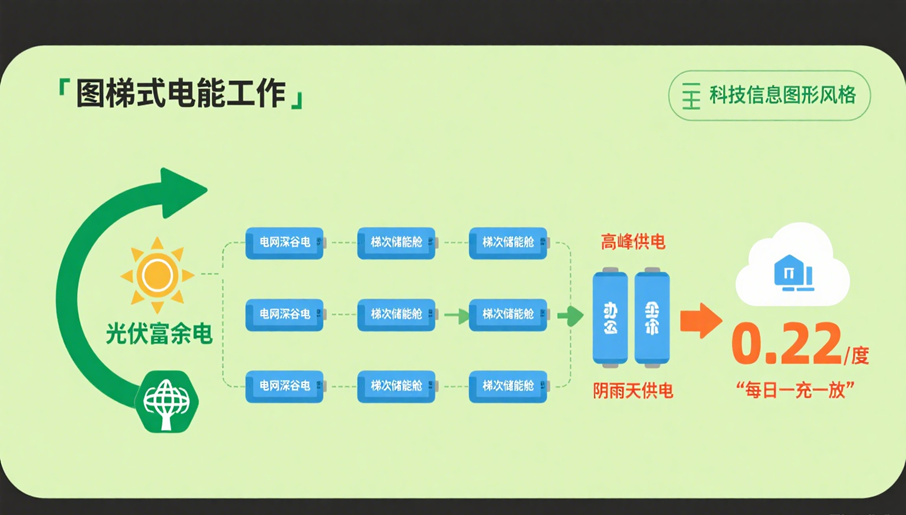

(二)梯次储能电池 —— 能源的 “智能管家”

在大楼底部,隐藏着 14 块淘汰的汽车动力电池,它们宛如大楼的 “隐藏能源” 宝藏,继续发挥着余热 。这些电池每天有条不紊地进行一充一放 。当光伏玻璃幕墙产生多余电量时,它们就像勤劳的 “小蜜蜂”,将这些富余的电能储存起来 。而在电网深谷时段,大量清洁能源因无法及时消耗而面临浪费,此时这些电池又能以每度 0.22 元的低价将这些清洁能源存储起来 。等到用电高峰期,或者遇到雨天阴天,光伏无法正常发电时,它们再将储存的电能释放出来,供大楼使用,有效调整了用电负荷 。这种梯次储能电池的应用,创新地构建了一个能源存储与调配的新场景 。它不仅解决了可再生能源发电间歇性和不稳定性的难题,还实现了能源的高效利用和智能管理 。原本面临淘汰的汽车动力电池,在这里找到了新的用武之地,既降低了能源存储成本,又减少了电池废弃对环境的潜在危害 。

(三)新能源汽车反向供电 —— 移动能源的奇妙应用

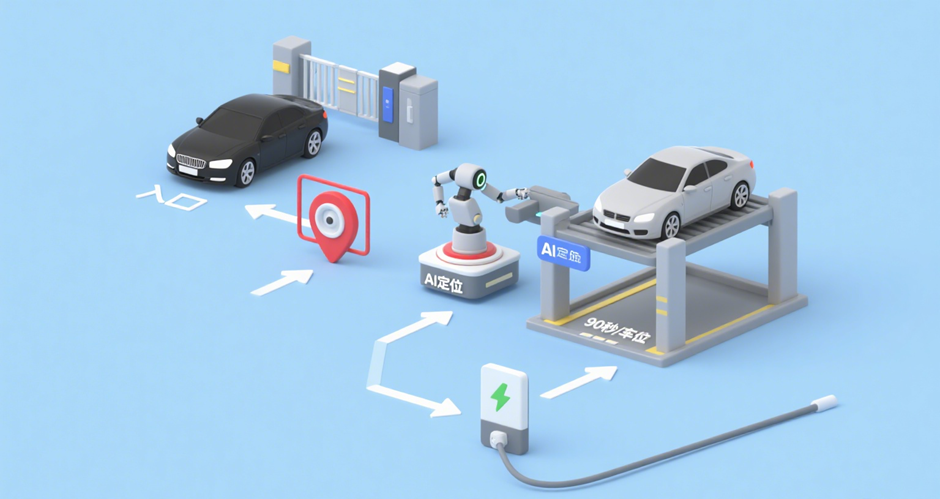

在超阶零碳大楼里,还有一项令人称奇的场景创新 —— 新能源汽车给大楼反向供电 。大楼配备的全球首个全自动极速立体泊车系统,不仅在建造初期节省了 0.5 亿元的建造费用,使用起来智能高效,而且还藏着这一黑科技 。车辆停到指定区域后,机器人会自动对接、调整车辆位置,然后通过一个只有碗口一般大小的设备,实现新能源汽车与大楼的连接 。当车辆停稳后,充放电机器人就会自动链接,数字化系统则会按需分配,让新能源汽车为大楼提供持续稳定的电源 。目前,每天只需 300 辆车各为大楼提供 10 度电,就可以解决大楼近一半的能耗 。这一创新场景的实现,让新能源汽车从单纯的交通工具,摇身一变成为了移动的储能单元和供电设备 。它不仅拓展了大楼的能源供应来源,还为员工带来了实实在在的收益,每位员工可以享受每度电差价 1.2 元的收益 。在极端情况下,大楼甚至可以完全依靠汽车反向供电的模式,保证正常稳定运行 。这一场景创新,为未来建筑与交通能源的融合发展,提供了极具价值的探索方向 。

(四)AI 极速立体泊车 —— 空间与能源协同的场景革新

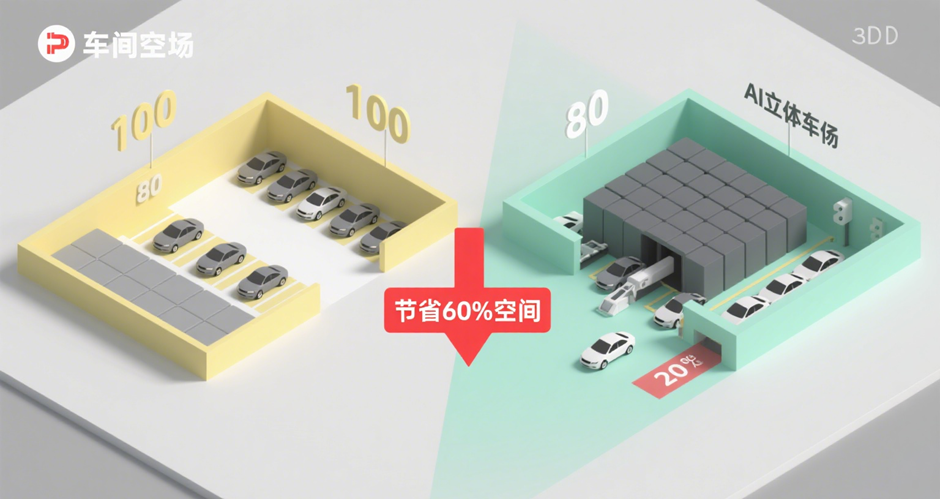

AI 极速立体泊车系统是超阶零碳大楼在场景创新层面的又一重要实践,它以 “空间优化 + 能源联动” 为核心,打造了停车场景与零碳目标深度融合的新模式 。该系统具备 “好、快、安、省、智” 五大特点,从场景设计之初就突破了传统泊车系统仅关注 “停车功能” 的局限,将空间利用效率与能源协同价值纳入核心考量 。

在空间场景优化上,系统通过垂直立体布局和智能调度算法,大幅压缩了传统停车场所需的空间资源 。相较于传统平面停车场,该系统节省了约 60% 的地下空间,这些释放的空间可用于增设梯次储能电池舱、光伏设备机房等零碳配套设施,让建筑空间的利用更贴合零碳运行需求 。同时,系统的全自动运行模式无需人工干预,车辆进入停车场后,由机器人完成定位、搬运、停放全流程,单车位停放时间缩短至 90 秒,大幅提升了停车场景的运行效率 。

在能源协同场景上,该泊车系统与新能源汽车反向供电技术深度绑定,构建了 “停车即供电” 的创新场景 。车辆停入车位后,系统通过智能对接装置自动完成与大楼能源系统的连接,结合物联网实时采集的车辆电池数据,按需调度车辆参与大楼供电 。此外,系统配备的四重消防与视觉监测系统(烟感、温感、喷淋、AI 视觉监控),为车辆在泊车及供电过程中的安全提供了场景化保障 ;“云瞳” AI 技术的应用则实现了无感充电、自动结算等功能,让员工在停车场景中无需额外操作,即可完成能源贡献与收益获取,进一步降低了创新场景的使用门槛 。

二、系统创新:打造高效协同的能源生态系统

(一)数字化系统 —— 能源管理的 “智慧大脑”

数字化系统宛如超阶零碳大楼的 “智慧大脑”,为整个零碳大楼的高效运行提供了有力支撑 。通过多方案对比,大楼创新性地将传统的变电站、配电站等五大站点合一,实现了 100% 绿电的自给自足 。大楼内安装了近 24000 个微小传感器,这些传感器就像分布在大楼各个角落的 “小眼睛” 和 “小耳朵”,有效替代了室内的传统开关,实现了人与大楼内灯光、空调、电梯等设备的全自动交互 。员工通过扫描人脸,系统就能实时感知员工需要去的楼层,并立刻安排最近的电梯进行接驳 。当员工来到办公区时,灯和空调会自动打开,离开后也会自动关闭,有效实现了节能减排 。通过数字化系统的智能管控,大楼实现了能源使用的精细化管理,大幅降低了运营成本 。据特来电新能源股份有限公司董事长于德翔介绍,通过数字化大幅度降低了这个楼的投资成本,接近 20% 到 30%,运营效率提高了 30%,用能成本也节约了大概 30% 。数字化系统的应用,将大楼内的能源生产、存储、分配和使用等各个环节紧密连接起来,形成了一个高效协同的有机整体 。

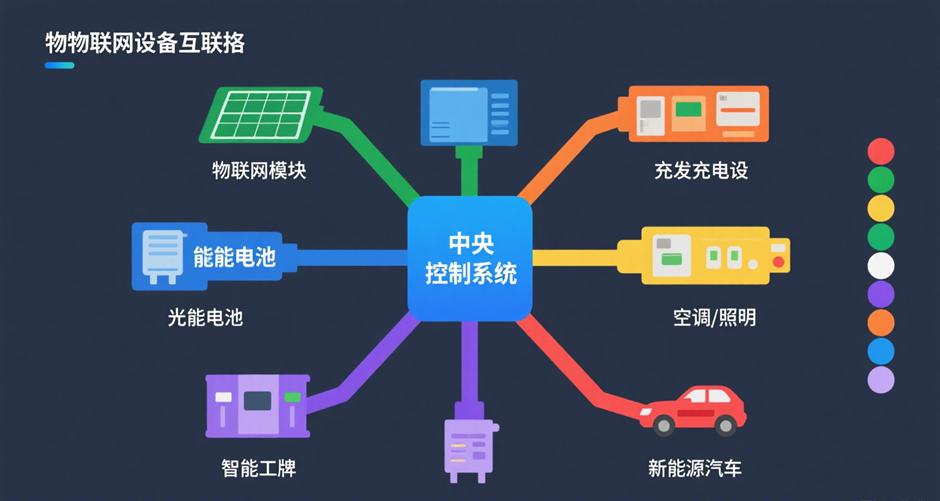

(二)物联网技术应用 —— 设备互联的 “神经脉络”

物联网技术是超阶零碳大楼系统创新的重要支撑,它如同贯穿大楼的 “神经脉络”,实现了建筑内所有设备、系统的全面互联与实时感知 。大楼内的光伏幕墙组件、梯次储能电池组、新能源汽车充放电设备、空调机组、照明系统等,均搭载了物联网终端模块 。这些模块通过低功耗广域网(LPWAN)与大楼的中央控制系统相连,形成了一张覆盖全楼的 “设备感知网” 。

在能源监测层面,物联网技术可实时采集光伏幕墙每一块组件的发电功率、温度、电压等数据,一旦某块组件出现发电效率下降或故障,系统能在 10 秒内定位问题并发出预警,运维人员可通过移动端接收故障信息,第一时间进行检修,保障光伏发电系统的稳定运行 。对于梯次储能电池,物联网模块可实时监测每块电池的 SOC(剩余电量)、SOH(健康状态)、充放电电流等参数,避免电池过充过放,延长电池使用寿命,同时为能源调度提供精准的数据支撑 。

在运营管理层面,物联网技术实现了 “人 – 车 – 楼” 的联动感知 。当员工携带智能工牌进入大楼时,物联网系统可通过蓝牙定位技术,实时追踪员工位置,联动电梯、照明、空调等设备提前做好服务准备 ;新能源汽车进入泊车系统后,物联网模块可自动识别车辆型号、电池容量、剩余电量等信息,并将数据同步至能源管理系统,为反向供电调度提供依据 。据统计,通过物联网技术的应用,大楼设备故障响应时间缩短了 70%,能源调度的精准度提升了 40%,进一步夯实了零碳运行的基础 。

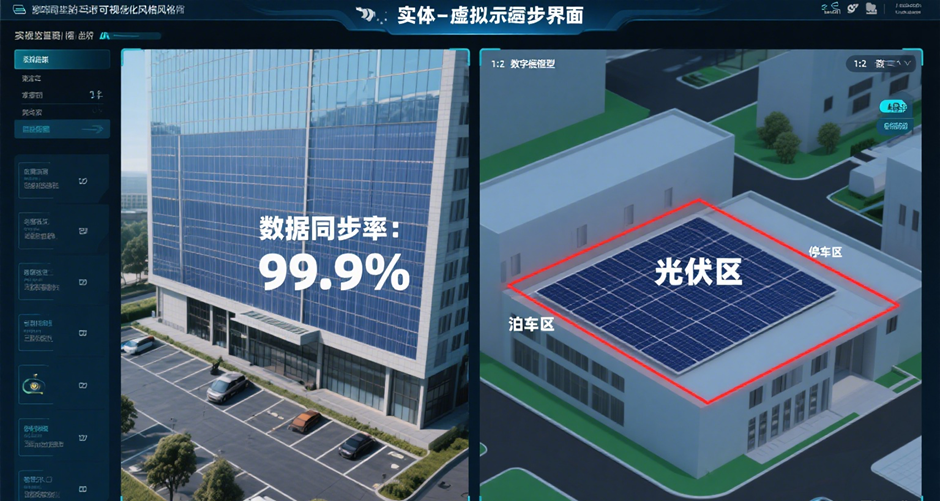

(三)数字孪生系统 —— 建筑运行的 “虚拟镜像”

数字孪生系统是超阶零碳大楼系统创新的 “核心引擎”,它通过三维建模、大数据分析、人工智能等技术,在虚拟空间中构建了一个与实体大楼 1:1 映射的 “数字副本” 。这个 “虚拟镜像” 不仅能实时复刻大楼的物理状态,还能模拟不同场景下的运行效果,为大楼的优化决策提供科学依据 。

数字孪生系统的构建分为三个核心环节:首先,通过激光扫描技术获取大楼的建筑结构、设备布局等三维数据,结合 BIM(建筑信息模型)技术,搭建高精度的物理模型 ;其次,将物联网系统采集的实时数据(如能源数据、设备运行数据、环境数据等)接入数字孪生平台,实现虚拟模型与实体大楼的 “数据同步” ;最后,基于历史数据和 AI 算法,开发预测模型,具备 “模拟 – 分析 – 优化” 的能力 。

在能源优化方面,数字孪生系统可模拟不同天气条件下的能源供需情况 。例如,通过输入未来 72 小时的天气预报数据,系统能预测光伏幕墙的发电量,并结合大楼的用电负荷(如办公用电、空调用电等),模拟梯次储能电池的充放电策略和新能源汽车的反向供电需求 。若模拟结果显示某一时段能源供应可能不足,系统会自动调整策略,如提前增加梯次储能电池的充电量,或通知更多员工参与车辆反向供电,确保能源供需平衡 。

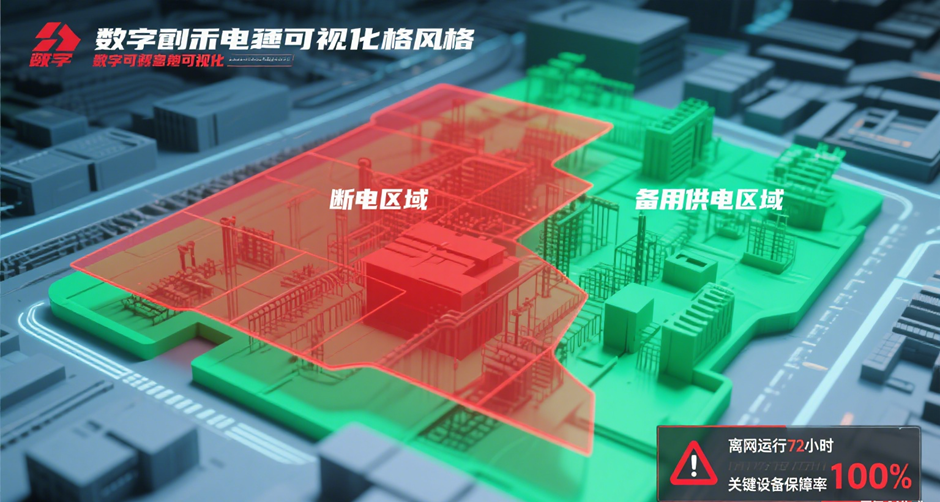

在应急演练方面,数字孪生系统可模拟极端场景下的大楼运行状态 。例如,模拟电网断电时,系统能实时计算光伏幕墙、梯次储能电池、新能源汽车的联合供电能力,展示大楼离网运行的持续时间、关键设备(如应急照明、服务器机房)的供电保障情况,并生成最优的能源分配方案 。通过数字孪生系统的模拟演练,大楼在实际遇到电网故障时,可快速启动应急预案,保障运行稳定性 。

此外,数字孪生系统还为大楼的长期运维提供了支持 。通过分析虚拟模型中的设备运行数据,系统能预测设备的生命周期,提前制定运维计划 。例如,基于空调机组的运行时长、能耗变化等数据,系统可预测其滤网更换时间、压缩机维护周期,避免设备突发故障 。数据显示,数字孪生系统的应用,让大楼的能源优化方案制定时间从 3 天缩短至 2 小时,设备运维成本降低了 25%,为零碳建筑的长期运营提供了可持续的技术保障 。

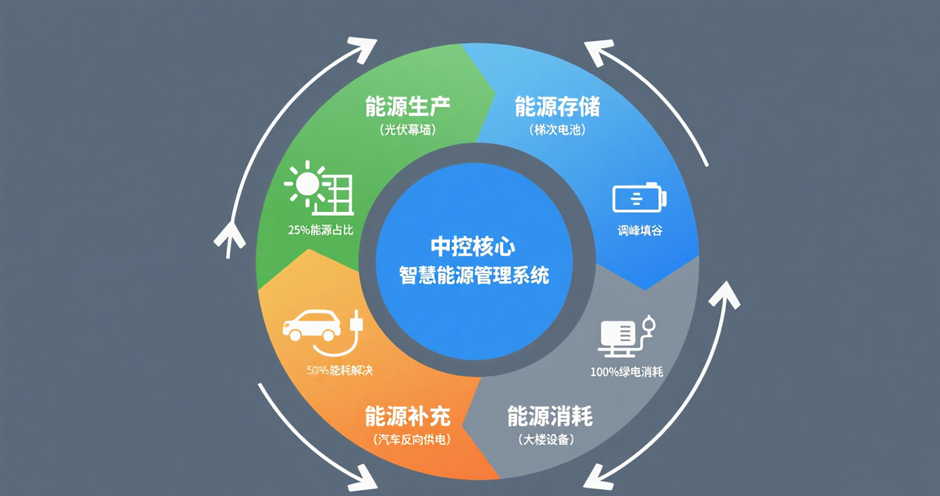

(四)能源生态系统集成 —— 多源融合的创新模式

超阶零碳大楼将光伏发电、梯次储能电池以及新能源汽车放电等多种能源形式和技术进行了有机集成,构建了一个完整的能源生态系统 。在这个系统中,光伏玻璃幕墙作为能源的生产者,提供基础的绿色电能 ;梯次储能电池作为能源的储存和调节者,保障了能源供应的稳定性和连续性 ;新能源汽车反向供电则作为灵活的补充能源,在必要时为大楼提供强大的电力支持 。这一能源生态系统的创新集成,突破了传统建筑能源供应单一、独立的局限,实现了多种能源的优势互补和协同运作 。从系统创新的层面来看,它不仅是多种技术的简单叠加,更是在理念和架构上的全新设计 。通过智慧化能源管理系统,大楼成为电网的柔性调节节点,可以配合电网削峰填谷,缓解高峰用电压力,同时也提高了供电可靠性,其离网运行能力可以确保关键负荷不间断供电 。这种多源融合的能源生态系统创新模式,为零碳建筑的发展提供了全新的范式 。

三、总结

超阶零碳大楼通过一系列的场景创新和系统创新,为零碳建筑的发展树立了新的标杆 。在场景创新方面,光伏幕墙实现建筑向 “发电站” 转型,梯次储能电池构建能源存储调配场景,新能源汽车反向供电打造移动能源应用模式,AI 极速立体泊车则革新了空间利用与能源协同的场景,四大场景从能源生产、存储、补充到空间适配,全方位丰富了大楼的零碳运行场景,让绿色理念融入建筑日常运行的每一个环节 。

在系统创新方面,数字化系统作为 “智慧大脑” 奠定管理基础,物联网技术作为 “神经脉络” 实现设备互联,数字孪生系统作为 “虚拟镜像” 提供模拟优化能力,三者与能源生态系统集成共同发力,打造了一个高效协同、有机统一的能源生态系统 。物联网技术实现了全楼设备的实时感知与联动,数字孪生系统通过虚拟仿真为能源调度、应急管理和运维决策提供科学支撑,数字化系统则整合各环节数据实现智能管控,多系统协同进一步提升了大楼零碳运行的稳定性和高效性 。

这座大楼的成功实践,不仅为我国在零碳建筑领域的探索提供了宝贵经验,也为全球建筑行业的绿色转型提供了可借鉴的范例 。相信随着科技的不断进步和创新的持续推进,未来会有更多类似的超阶零碳建筑涌现,为实现全球碳中和目标贡献重要力量 。