智慧化规划:园区智慧化建设思路:从平台筑基到场景落地

大型园区智慧化建设绝非 “平台一次性建成、场景批量上线” 的粗放模式,而是需遵循 “平台分层筑基、场景分级落地” 的核心逻辑 —— 平台作为 “硬支撑”,决定场景落地的深度与广度;场景作为 “软载体”,反向驱动平台功能的迭代与优化。二者需按 “基础→进阶→深化” 的节奏递进,避免 “平台空转”(建了用不起来)或 “场景悬空”(有需求但无平台支撑)。

一、平台维度:分层筑基,按 “数据 – 业务 – 可视” 节奏建设

平台是园区智慧化的 “骨架”,核心围绕物联网平台(数据底座)、园区管理平台(业务中枢)、数字孪生平台(决策赋能) 三大核心,按 “先建‘能用’的基础层,再补‘好用’的进阶层,最后做‘智能’的深化层” 节奏推进,每阶段均需预留扩展接口,适配后续场景迭代。

(一) 节奏:分三阶段完成平台 “从有到优”

阶段 1:0-6 个月 —— 物联网平台 “基础覆盖”,搭好数据底座

核心目标:解决 “关键数据能采集、能传输、能调用”,支撑最刚需的场景(如核心区安防、重点设施能耗)。

阶段逻辑:初期平台不追求 “全”,但必须 “实”—— 仅需支撑 1-2 个核心场景的数据需求,避免投入过大却因场景未落地导致 “数据沉睡”。例如:若初期仅落地 “核心区安防” 场景,物联网平台只需覆盖该区域的摄像头与门禁数据,无需全园区部署传感器。

阶段 2:6-12 个月 —— 园区管理平台 “业务补位”,激活数据价值

核心目标:将物联网平台的 “原始数据” 转化为 “业务动作”,支撑多场景的标准化运营(如全园区能耗管理、设施运维)。

阶段逻辑:园区管理平台需 “跟紧场景需求”—— 若此时已落地 “全园区能耗管理” 场景,平台必须具备 “分楼栋 / 分企业的能耗计量” 功能;若场景仅到 “设施运维”,则无需提前开发 “产业链协同” 模块,避免功能闲置。

阶段 3:12-18 个月 —— 数字孪生平台 “可视赋能”,深化决策价值

核心目标:将 “表格化的业务数据” 转化为 “可视化的全局视角”,支撑复杂场景的精准决策(如应急指挥、园区规划)。

阶段逻辑:数字孪生平台是 “最后一公里”,需在物联网平台数据全、园区管理平台业务熟后再建 —— 若物联网平台仅覆盖部分区域,数字孪生模型会是 “静态空壳”;若园区管理平台无业务数据,可视化仅能看 “实时画面”,无法关联业务决策(如看到设备故障却查不到运维工单)。

(二) 平台建设的核心逻辑:避免 “两个极端”

1、不做 “一步到位” 的 “完美平台”:

部分园区初期就追求 “物联网全传感器覆盖、管理平台全模块开发、孪生模型全精度建模”,导致建设周期长(18 个月以上)、成本高(超千万),但场景落地滞后,平台建成后仅用于 “大屏展示”,沦为 “形象工程”。

- 不做 “无扩展” 的 “封闭平台”:

平台初期需预留接口(如物联网平台的设备接入接口、管理平台的系统对接接口、孪生平台的模型扩展接口),例如:物联网平台预留 LoRa 网关扩容口,后期可新增园区边缘区域的传感器;管理平台预留 API,后期可接入企业 ERP 系统,支撑 “产业链协同” 场景。

二、场景维度:分级落地,按 “刚需 – 效率 – 价值” 节奏挖需求

场景是园区智慧化的 “血肉”,需按 “先解决‘痛点’(刚需场景)、再提升‘效率’(进阶场景)、最后创造‘增量’(深化场景) ” 的节奏推进,每个场景的落地均需与平台阶段 “匹配对齐”,避免 “场景超前” 或 “场景滞后”。

(一)节奏:分三阶段实现场景 “从用起来到用得好”

阶段 1:0-6 个月 —— 落地 “刚需场景”,验证平台基础价值

核心场景:聚焦 “园区运营不能出问题” 的底线需求,依赖物联网平台初期数据支撑。

- 核心区安防场景:

基于物联网平台的摄像头(出入口 / 主干道)和门禁读卡器,实现 “外来人员刷证登记→摄像头人脸识别核验→异常人员(如黑名单)自动告警”,暂不覆盖园区边缘区域(平台未部署设备);

- 关键设施运维场景:

基于物联网平台的电梯 / 水泵传感器,实现 “设备故障(如电梯困人)→传感器触发告警→园区管理平台推送工单给运维人员”,暂不做 “设备生命周期管理”(需更多数据积累);

- 核心楼宇能耗监控场景:

基于物联网平台的智能电表 / 水表,实现 “楼宇能耗实时查看→超标(如单日用电超历史均值 20%)短信告警”,暂不做 “企业级能耗分摊”(需全园区计量数据)。

场景逻辑:刚需场景需 “小而实”—— 仅需验证 “平台能采集数据、能触发基础业务动作”,例如安防场景只需 “告警能推送到人”,无需 “AI 行为分析(如打架识别)”,避免初期功能过杂导致落地困难。

阶段 2:6-12 个月 —— 推广 “效率场景”,释放平台业务价值

核心场景:聚焦 “降低运营成本、提升管理效率” 的需求,依赖园区管理平台的业务模块支撑。

- 全园区能耗管理场景:

基于物联网平台全园区部署的智能表计(扩展到所有楼宇)和园区管理平台的能耗模块,实现 “分楼栋 / 分企业能耗统计→节能策略推荐(如某企业夜间设备未关,推送提醒)→能耗账单自动生成”,替代人工抄表(效率提升 60%);

5、智慧停车场景:

基于物联网平台的车位检测器(覆盖全园区停车场)和园区管理平台的交通模块,实现 “车位实时导航(车主 APP 查看空车位)→车牌识别自动抬杆(无需取卡)→违停识别(摄像头 + 平台告警)”,解决 “找位难、通行慢” 问题;

- 园区环境优化场景:

基于物联网平台的温湿度 / PM2.5 传感器(覆盖公共区域)和园区管理平台的环境模块,实现 “PM2.5 超标→自动触发喷淋系统→环境数据实时公示(园区大屏)”,提升园区舒适度。

场景逻辑:效率场景需 “连成片”—— 需平台从 “核心覆盖” 扩展到 “全园区支撑”,例如智慧停车需全园区车位检测器的数据,若物联网平台仅覆盖部分停车场,场景无法落地;同时需园区管理平台的业务模块联动(如车位数据关联车辆登记信息)。

阶段 3:12-18 个月 —— 深化 “价值场景”,挖掘平台增量价值

核心场景:聚焦 “提升园区核心竞争力、创造新价值” 的需求,依赖数字孪生平台的决策赋能。

- 应急指挥场景:

基于数字孪生平台的全园区模型,整合物联网平台的实时数据(如摄像头画面、烟感告警)和园区管理平台的业务数据(如人员位置、疏散通道),实现 “火灾 / 地震模拟→最优疏散路线规划→应急资源(如灭火器、救护车)调度”,替代传统 “纸质预案”;

- 产业链协同场景:

基于园区管理平台的企业数据(如入驻企业产能、需求)和物联网平台的物流数据(如货物进出记录),实现 “上游企业产能→下游企业需求匹配→物流路径优化”,例如园区内汽车零部件企业与整车厂的供需对接;

- 园区规划模拟场景:

基于数字孪生平台的三维模型,模拟 “新增 10 栋厂房后,园区能耗负荷、车位缺口、交通流量变化”,为园区二期建设提供数据支撑,避免 “拍脑袋决策”。

场景逻辑:价值场景需 “深到底”—— 需三大平台协同支撑:数字孪生提供可视化视角,物联网提供实时数据,园区管理平台提供业务数据,三者缺一不可。例如应急指挥场景,若没有数字孪生的模拟功能,仅靠表格数据无法快速规划疏散路线;若没有物联网的人员定位数据,无法知道 “哪些人还在危险区域”。

(二) 场景落地的核心逻辑:锚定 “三个匹配”

1、场景与平台阶段匹配:

刚需场景(如核心区安防)仅需物联网平台基础版,无需等数字孪生平台;价值场景(如应急指挥)必须等三大平台均成熟后再落地,避免 “用数字孪生展示应急预案,但无实时数据支撑” 的 “假智慧”。

- 场景与园区类型匹配:

工业园区需优先落地 “设备运维、能耗管理、物流协同” 场景(匹配生产需求);文创园区需优先落地 “人员管理、活动监控、智慧商铺” 场景(匹配运营需求);不能照搬 “通用场景清单”。

- 场景与用户需求匹配:

园区管理者关注 “运营效率、安全风险”,需重点落地能耗、安防场景;入驻企业关注 “生产便利、成本控制”,需重点落地物流、能耗分摊场景;避免仅建 “管理者想看的大屏”,而忽略企业实际需求。

三、平台与场景的协同逻辑:双向驱动,按 “节奏对齐” 推进

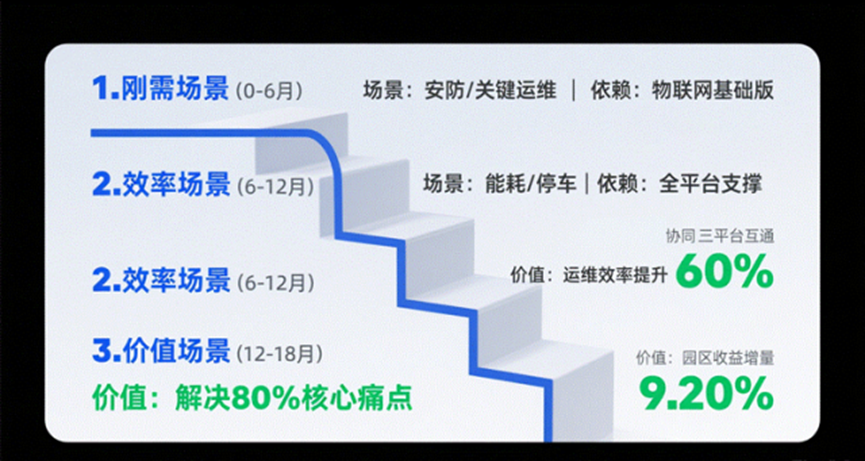

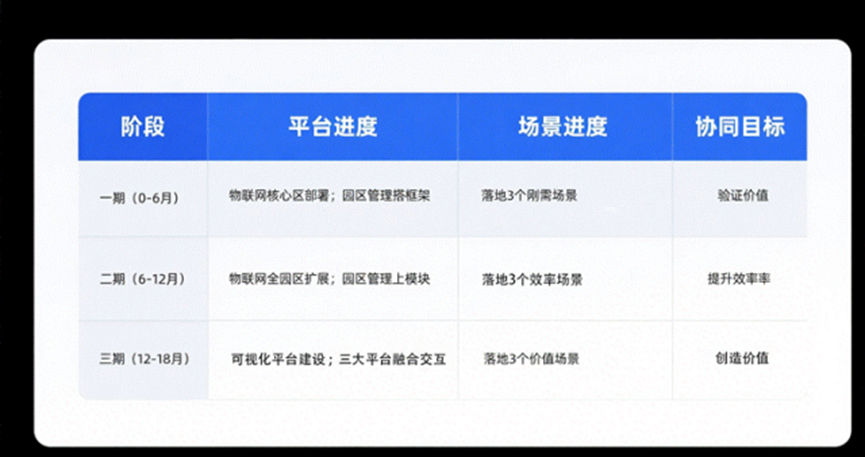

平台与场景并非 “先后割裂”,而是 “平台建到哪一步,场景就推到哪一步;场景用到哪一步,平台就补到哪一步” 的双向迭代关系,具体需按 “三期节奏表” 对齐:

四、总结:避免误区,抓准 “节奏核心

大型园区智慧化建设的核心不是 “快”,而是 “准”—— 准在平台按 “数据 – 业务 – 可视” 分层建,不贪大求全;准在场景按 “刚需 – 效率 – 价值” 分级推,不脱离需求。

需坚决避免两个误区:

1、“先建数字孪生大屏,再补数据”:把场景层面的 “展示需求” 放在首位,忽略物联网平台这个 “数据源头”,导致大屏是 “静态图片”,无法实时更新;

2、“先建全平台,再找场景”:花 1 年建完三大平台,但未同步落地场景,平台数据沉睡,最终沦为 “验收道具”。

总结:只有坚持 “平台筑基为了场景落地,场景落地反哺平台优化”,才能让大型园区智慧化真正从 “概念” 走向 “实用”,实现 “运营降本、效率提升、价值增量” 的最终目标。