智慧园区智慧工地系统(一):架构全景解析!从感知层到应用层的底层逻辑

引言:建筑业数字化转型已从 “选择题” 变为 “必修课”,但超 60% 的项目陷入 “智慧陷阱”:花重金采购 AI 摄像头、智能安全帽等设备,却因底层架构割裂,导致 “设备各自为战、数据互不联通、预警滞后无效”—— 看似 “智慧”,实则加剧管理负担。系列文章第一篇,我们穿透功能表象,拆解智慧工地的 “隐形骨架”:从感知层到应用层的五层架构如何打通数据链路,让 “真智慧” 落地而非悬浮。

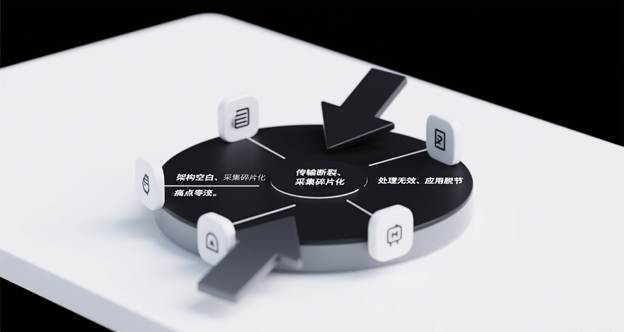

一、传统工地的管理困局:架构缺失的 “连锁反应”

传统工地的管理难题并非孤立存在,而是 “数据生命周期断裂” 引发的连锁反应,本质是缺乏统一架构的支撑:

- 采集端:“看得见,记不住”

安全隐患靠人工拍照记录、设备参数靠纸质登记,数据遗漏率超 30%;即使加装单一传感器,也因无统一采集标准,导致塔吊数据与基坑数据无法关联。

- 传输端:“传得慢,联不通”

依赖 4G 或普通 WiFi 传输数据,工地复杂环境下丢包率达 20%;门禁系统与安全教育系统独立组网,“未培训人员刷脸进工地” 的风险屡禁不止。

- 处理端:“算得粗,用不上”

数据仅做简单存储,无清洗与建模能力,比如进度数据无法与质量检测数据联动分析,导致 “抢工期忽视质量” 的问题反复出现。

- 应用端:“看得多,管不了”

安全、进度、设备等模块各有 APP,管理人员需频繁切换查看;大屏显示的数据无法触发联动操作,比如 “扬尘超标” 预警仅亮灯,无法自动启动雾炮机。

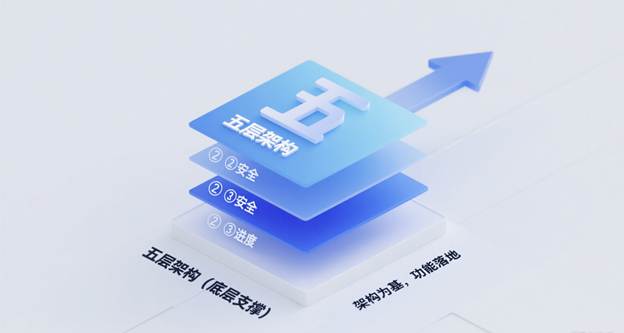

二、智慧工地架构解决方案:五层闭环打通管理链路

针对上述痛点,智慧工地通过 “感知 – 网络 – 数据 – 平台 – 应用” 五层架构设计,构建 “数据自动流转、功能智能联动” 的管理体系:

(一)感知层:全域覆盖的 “数据触角”

作为架构的 “输入端”,实现工地物理信号的数字化转化,核心是 “全场景、高精度、低功耗”:

- 关键设备:按场景分类部署 —— 人员管理(智能安全帽、人脸闸机)、设备监测(塔吊力矩传感器、电梯载重监测仪)、环境管控(扬尘噪音传感器、温湿度探头)、质量验收(高清巡检相机、激光测距仪);

- 技术亮点:采用边缘计算网关,实现 “本地预处理”(如 AI 摄像头实时识别未戴安全帽行为),仅上传异常数据,降低传输压力;传感器续航达 18 个月,适配工地户外复杂环境。

(二)网络层:稳定可靠的 “数据血管”

承担数据传输重任,解决工地 “信号弱、设备多、易干扰” 的传输痛点:

- 组网方案:“5G+WiFi6 + 工业以太网” 三网融合 ——5G 保障移动设备(巡检平板、智能安全帽)的高速移动传输;WiFi6 覆盖项目部及作业区,支持千级设备并发;工业以太网连接固定设备(塔吊、搅拌机),确保传输稳定性;

- 安全保障:通过 VPN 加密隧道传输数据,接入设备需经过身份认证,防止数据泄露或恶意攻击。

(三)数据层:智能分析的 “数据大脑”

架构的核心枢纽,实现 “数据从冗余到价值” 的转化:

- 存储策略:“边缘 + 云端” 分级存储 —— 实时预警数据(如塔吊超载)存于边缘节点,响应速度<10ms;历史数据(进度报表、质量记录)存于云端,支持长期追溯与分析;

- 处理能力:搭载大数据引擎与 AI 算法,实现三大核心功能:① 数据清洗(剔除异常值,统一人员 ID、设备编码等标准);② 关联分析(如 “人员轨迹与隐患位置关联”“设备运行参数与故障概率关联”);③ 预测建模(提前 7 天预测设备故障风险,提前 3 天预警进度偏差)。

(四)平台层:协同联动的 “调度中心”

衔接数据层与应用层的 “中台”,打破功能模块的壁垒:

- 基础能力:提供统一的身份认证、权限管理、流程引擎,比如安全员登录后可查看所有安全相关数据,无需重复登录多系统;

- 联动机制:内置 “事件触发 – 指令执行” 规则引擎,例如:感知层监测到 “扬尘浓度超标”→数据层分析确认→平台层触发联动指令→应用层自动启动雾炮机 + 推送预警给环保专员 + 记录至环境台账,全程无需人工操作。

(五)应用层:贴合场景的 “管理终端”

架构价值的最终呈现,针对不同角色提供精准功能:

- 核心模块:按管理场景划分 —— 安全管控(违规识别、隐患闭环)、进度管理(节点追踪、偏差预警)、设备管理(状态监测、维保提醒)、人员管理(实名制考勤、培训记录);

- 呈现形式:“三端协同”——Web 端供管理人员做数据分析与流程审批;移动端供班组工人接收任务与上报问题;LED 大屏供项目全员查看实时态势,实现 “管理透明化”。

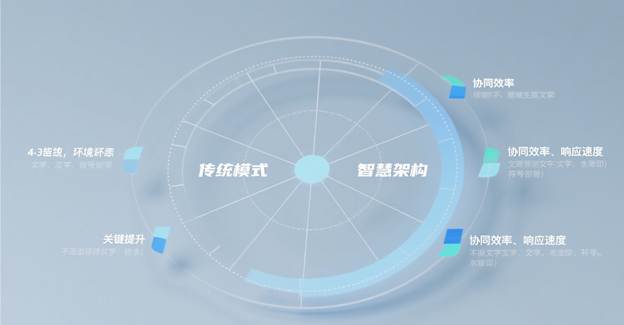

三、架构落地的核心价值:从 “被动应对” 到 “主动管控”

五层架构的价值本质是通过 “数据闭环” 重构管理逻辑,实现三大核心转变:

- 效率跃迁:从 “多岗重复” 到 “一岗通办”

数据层统一标准后,人员实名制信息一次录入,同步支撑考勤、培训、门禁、工资结算等场景,减少 80% 的重复录入工作;平台层协同机制让 “跨部门沟通” 变为 “系统自动联动”,管理效率提升 40% 以上。

- 安全升级:从 “事后整改” 到 “事前预警”

感知层实时采集 + 数据层预测建模,实现 “隐患早发现、风险早管控”:某项目通过塔吊运行数据建模,提前 5 天预警力矩限制器故障,避免设备事故;安全隐患响应时间从 4 小时缩短至 15 分钟,消除率达 98%。

- 成本优化:从 “粗放消耗” 到 “精准管控”

数据层分析材料消耗与进度的匹配度,某房建项目钢材浪费率从 5% 降至 1.2%;设备管理模块实现 “按需维保”,避免过度维修,设备维护成本下降 25%;人工巡检成本减少 40%,管理总成本降低 15%-20%。

- 长期适配:从 “一次性投入” 到 “可扩展升级”

平台层的模块化设计支持功能灵活叠加,后续新增 “绿色施工监测”“智慧结算” 等模块时,无需重构底层架构,升级成本降低 60%,适配项目全生命周期的管理需求。

四、应用案例:30 万㎡房建项目的架构实践

项目背景:华南某超高层住宅项目,建筑面积 30 万㎡,含 15 栋主楼,施工人员 1200 人,曾因安全事故频发、进度滞后 30 天被通报整改。

架构落地重点:

- 感知层:部署 300 + 传感器、80 台 AI 摄像头,实现 “人员、设备、环境、质量” 全场景覆盖;

- 数据层:搭建 “安全 – 进度 – 质量” 关联模型,自动分析 “工序延误对安全风险的影响”;

- 平台层:设置 12 条联动规则,如 “未戴安全帽→闸机禁入 + 现场声光报警 + 推送预警”;

- 应用层:上线 “项目协同工作台”,打通项目部、监理方、施工班组的数据壁垒。

实施效果:

- 安全事故发生率从 1.2 起 / 月降至 0,违规行为识别准确率达 99%;

- 施工进度偏差率从 10% 收窄至 1.8%,提前 20 天完成主体结构封顶;

- 管理成本同比下降 18%,人工巡检人员从 15 人减至 6 人。

总结:智慧工地的 “智慧”,从来不是设备的堆砌,而是架构的支撑 —— 五层架构通过 “采集 – 传输 – 处理 – 联动 – 应用” 的闭环,从根源上解决了传统工地的数据断裂难题,为安全、进度等核心功能提供了稳定的 “运行底座”。下一篇,我们将聚焦架构支撑下的首个核心功能 —— 安全管控,揭秘 AI 算法如何通过架构联动,实现 “违规行为秒识别、安全隐患全闭环”,敬请关注。